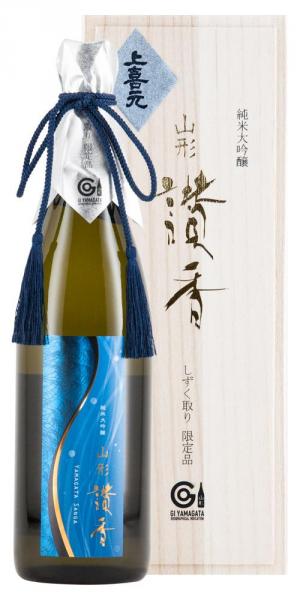

山形讃香とは

共同銘柄だが、同一酒ではない。蔵元の個性が生きる夢のブランド。

昭和59年。壮大な構想が知事の提言により動き出していた。目的は本県を代表する大吟醸酒の商品化。

何より興味深いのが県産の大吟醸酒の中から選抜された、一定水準以上の数種を、共同銘柄『山形讃香』として売り出そうという点。

同一酒ではなく、各蔵元の個性もそのまま生かす...といった、まさに夢のブランドの実現であった。

酒造組合連合会はまず各蔵元(会員)に主旨を伝え、第一回目の大吟醸酒審査会の実施を告知。

参加は、既に大吟醸酒を造っている蔵元を中心に20社であった。

香味重視の厳しい審査の結果、約3割の7種が合格し、これらは昭和60年10月に、共同銘柄『山形讃香』としてデビューを果たした。

審査会側の熱意が伝わり金賞受賞数も格段に増加。

年に数回行われる審査会の厳格さは有名で、当初は「大吟醸の特質上、出品できる蔵元が限られるのではないか」「お互いの酒に

優劣をつけるのは反対」との反発もあった。

しかし審査会側の「県産酒の最高峰を!」との熱意が理解され始めると、良い酒を造れば『山形讃香』として認められる...といった理解や、吟醸酒造りに新規参入する蔵元も出てくるなど、前向きな競争意識が業界全体に波及していった。

思えばこれが、後の純米吟醸酒DEWA33誕生への布石でもあった。

「寡黙だが人の倍は努力」するのが山形県人。静かな闘志はやがて、技術力として実を結ぶことになる。

その証拠に『山形讃香』誕生以降の昭和61年頃から、東北や全国の鑑評会における本県の金賞受賞数が飛躍的に増加。現在では、金賞多数の常連県として全国的にも有名だ。

妥協を許さない真摯な姿勢、「最高峰」へのこだわり。

しかし過去に一度、頭の痛い出来事もあった。歳暮商戦を前に首都圏などの百貨店で欠品をさせてしまう。

原因は、直前の審査会での合格がゼロだったことによる出荷の制限。

「通常の大吟醸酒レベルでは何ら問題ない。しかし、あくまでも県産酒の最高峰にこだわると...」とのプライドが下した、当然の決断だった。

──かたくななまでに厳しく、そして崇高とも思えるこだわり。

最高峰という言葉がただの飾りではないことを、一杯の『山形讃香』が清らかに語っている。

|

コストパフォーマンス抜群! 東北泉の自信作です

コストパフォーマンス抜群! 東北泉の自信作です

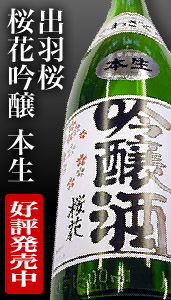

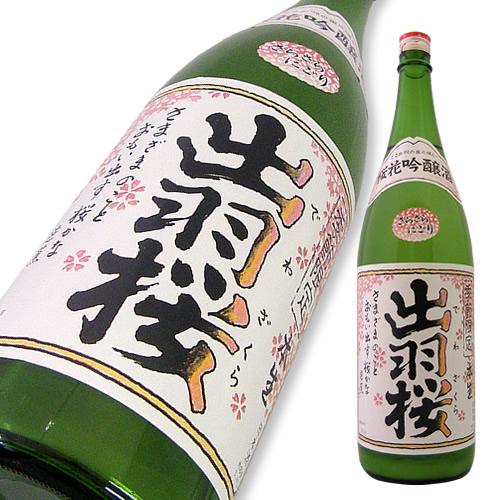

華やかでフルーティな香りとキレ。出羽桜を代表する吟醸酒。

華やかでフルーティな香りとキレ。出羽桜を代表する吟醸酒。

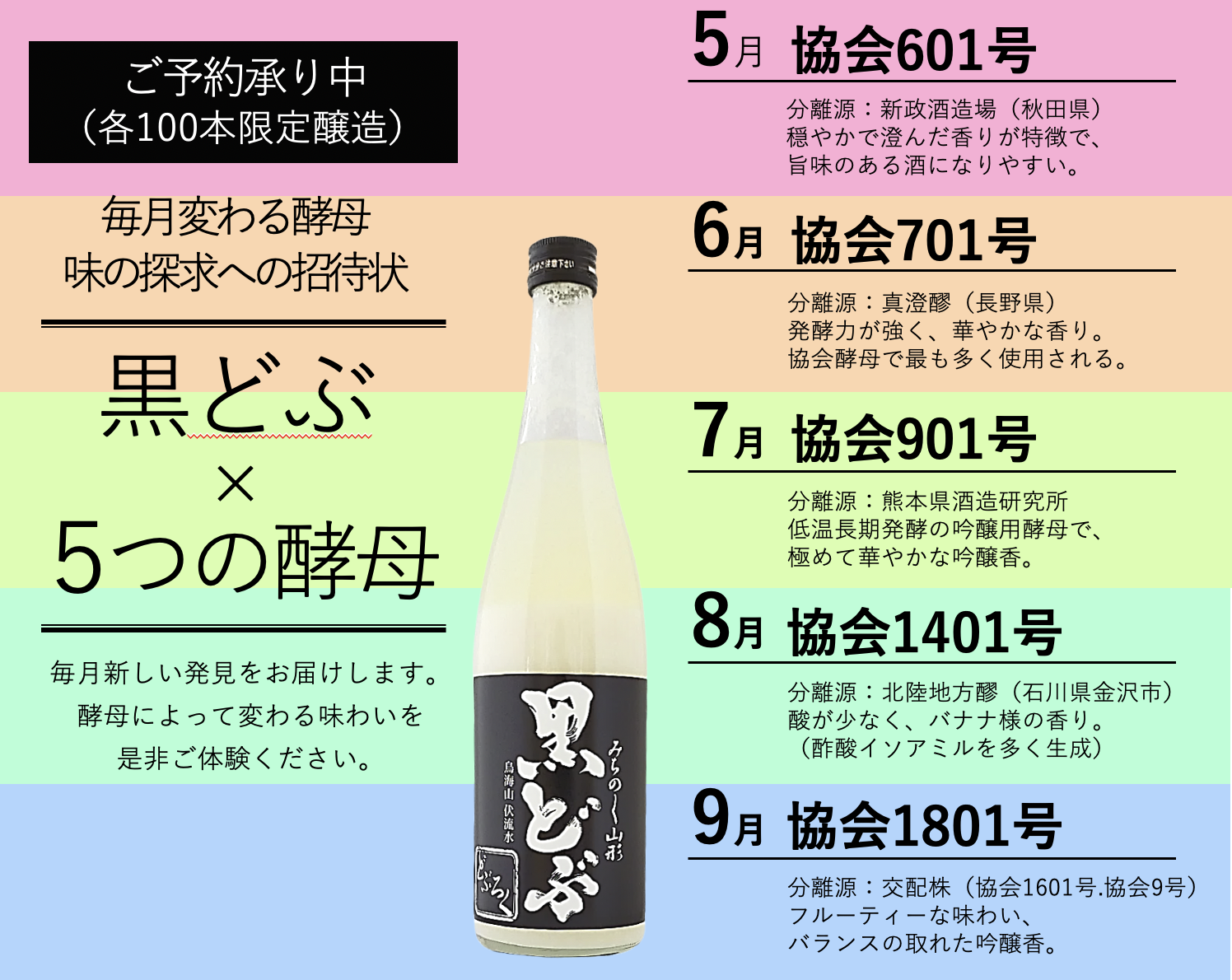

お陰様で27年目

お陰様で27年目 ジューシーな米の旨味が美味しい芳醇生原酒

ジューシーな米の旨味が美味しい芳醇生原酒 シュワッとしたガス感とジューシーな旨味をお楽しみください

シュワッとしたガス感とジューシーな旨味をお楽しみください

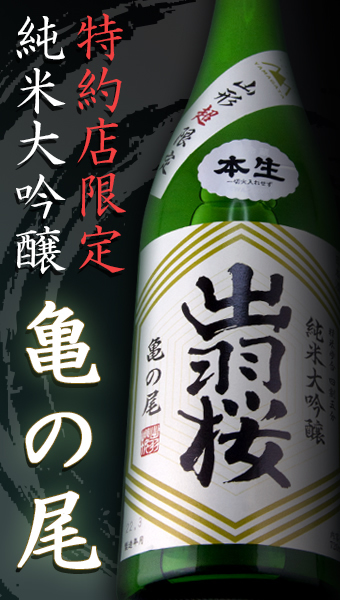

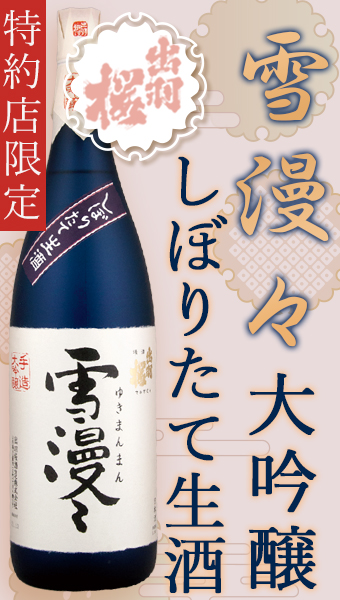

山形県内の厳選された10店のみ取り扱い可能な酒

山形県内の厳選された10店のみ取り扱い可能な酒

酒田醗酵渾身の大吟醸どぶろくの熟成限定版

酒田醗酵渾身の大吟醸どぶろくの熟成限定版

極々限られた特約店のみが取り扱いを許された酒

極々限られた特約店のみが取り扱いを許された酒

の部分は新橋本店(ネット通販部門)の定休日です。

の部分は新橋本店(ネット通販部門)の定休日です。