木川屋は皆様のたくさんのご愛顧のお陰で、 地酒通販41年、ネット販売31年になりました。

お客様の大切なお酒は私達が真心こめて丁寧に発送いたします! 初めての方も安心してご利用下さい。

お客様の個人情報を無断で収集・利用いたしません。 業務上必要に応じて収集した個人情報は、有限会社 木川屋商店が責任を持って 安全に蓄積・保管し、決して第三者に譲渡および提供いたしません。 当サイトは常時SSL接続でお客様の情報を守ります。

包装やのしは無料(寿のしを除く)にて行います。 化粧箱が無い商品の包装には、別途有料の化粧箱が必要になります。

注文方法がわからないお客様は 買い物かごの使い方 をどうぞ。下記のご注文方法もご利用いただけます。

初回のご利用のお客様は即日発送も可能なクレジットカード決済または代引便をお薦めいたします。

▼お支払い手数料

| クレジットカード | 無料 |

|---|---|

| コンビニ決済 | 330円 |

| PayPay・au Pay | 無料 |

| 代金引換便 | 330円 (3万円以上660円) |

| 郵便振替 | お客様ご負担 |

| 銀行振込 |

何本購入いただいても一梱包の範囲であれば同一の料金です。 1梱包あたり13,200円以上で送料サービスです。(沖縄県を除く) 1梱包にできない商品の場合は送料が発生する場合があります。

▼一梱包13,200円未満の場合の送料

| 北海道 | 東北 関東 |

中部 北陸 |

関西 |

|---|---|---|---|

| 1254円 | 924円 | 1034円 | 1144円 |

| 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |

| 1364円 | 1464円 | 1584円 | 2800円 |

品質保持のため、当店の判断でクール便(450円)を使用する場合がございます。クール便は720mlは10本まで、1800ml5本まで、15kg未満が対象です。

ご注文日より2営業日以内に発送いたします。お急ぎの方は在庫がある商品の場合、即日発送も可能です。 (16:00以降のご注文は即日の発送はできない場合があります) 土曜夕方から日曜のご注文は月曜以降の発送になります。

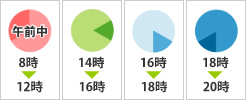

▼お届け時間指定

| 2025年12月 | ||||||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

| 2026年1月 | ||||||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

● 営業日カレンダー

赤い日は新橋本店(ネット通販部門)の定休日です

問い合わせ先メールアドレスinfo@kigawaya.com

お問い合わせ専用フォームもご利用ください。

上記の連絡先はお客様のためのものです

セールス等の連絡は例外無く全てお断りいたします